神僧: 濟公、風波和尚、達摩、慧遠、慧能、寒山、拾得

神僧: 濟公、風波和尚、達摩、慧遠、慧能、寒山、拾得

一口氣看完濟公,「世上再無李修緣,只存救世鐵濟公」

小时候看不懂,长大了才看懂!一口气看完《济公传》全集

濟公活佛圓寂時寫下1首禪詩:僅僅24個字,卻點醒無數人!道盡人生真諦

《活佛济公Ⅰ》| 1080 | (請點閱1~42集影片)

《濟公》| 民視戲劇館 台語 | (請點閱1~297集影片)

《濟公遊記 》| (超清版) 游本昌 | (請點閱1~20集影片)

《新济公活佛》| New Nad-Monk | (請點閱1~86集影片)

《濟公活佛傳奇》|The Mad Monk | (請點閱1~31集影片)

《濟公》| TTV 台視官方頻道 台語 | (請點閱1~290集影片)

《濟公活佛傳奇》|The Mad Monk | (請點閱1~31集影片)

《濟公》| TTV 台視官方頻道 台語 | (請點閱1~290集影片)

濟公

濟公(1148年—1209年),南宋時期佛教楊岐宗禪師,台州(今浙江省台州市天台縣赤城街道永寧村)人,法號道濟,又稱濟癲和尚、濟癲祖師、濟公活佛、濟公禪師,俗名李修緣(一名李仁遠),以不死守佛教戒律及神通廣大的顛僧形象聞名,尊其者稱濟公活佛、濟公禪師。

濟公(1148年—1209年),南宋時期佛教楊岐宗禪師,台州(今浙江省台州市天台縣赤城街道永寧村)人,法號道濟,又稱濟癲和尚、濟癲祖師、濟公活佛、濟公禪師,俗名李修緣(一名李仁遠),以不死守佛教戒律及神通廣大的顛僧形象聞名,尊其者稱濟公活佛、濟公禪師。

濟公父親李茂春,母親王氏。先祖李崇矩乃天台臨海都尉李文和的遠孫,歷仕後漢、後周、北宋三朝,後周禁軍統帥趙匡胤發動陳橋兵變建立宋朝,李崇矩隨之仕宋。

1149年(民間記其農曆生於十二月初八日)濟公出生於台州,後逃婚在杭州靈隱寺出家,拜佛海慧遠為師,法號「道濟」。好誦經打坐,不戒酒肉,語言詼諧,著破衣破帽、手持破扇,因行不檢點,被眾僧告到其師慧遠面前,慧遠庇護他說:「佛門之大,豈不容一癲僧!」]故又被稱做「濟癲」,慧遠圓寂後,濟公被迫轉到淨慈寺,因醫術精湛,常助百姓,被稱為「濟公活佛」,傳說是降龍羅漢轉世。宋嘉定二年(1209年)五月十六日於淨慈寺圓寂,享壽61歲,臨終前曾作一偈:「六十年來狼籍,東壁打到西壁。如今收拾歸來,依舊水連天碧。」葬於虎跑(今杭州動物園南邊),後人建有濟公塔院。《淨慈寺志》卷十九中收載其《入龕文》、《起龕文》、《掛真文》、《秉火文》、《起骨文》和《入塔文》。

不僅僅在藏傳佛教有許多示現神通教化眾生的活佛,在漢傳佛教中同樣有甚多的高僧傳記。漢傳佛教受儒家禮教影響,弘法風格較為嚴肅,難令庶民攝受。道濟和尚的故事帶有庶民作風,使得識字不多,文化不深的庶民對於原本生硬的佛法教義,更易有所親近與了解。

印光大師也論過道濟和尚的不守清規,顯大神通。假如濟癲謹守清規而顯神通,按照佛教規矩則不能住世,只能藉著瘋瘋癲癲,令人疑信相參,以這種密行教化,令一般人了解佛法的不可思議而生正信之心。

雖然釋迦牟尼佛傳法時期,因出家眾乞食托缽制度並未強制僧侶茹素,而有三淨肉。佛教對於一般信徒的戒律,有不殺戒,但無素食戒這一條。直至梁武帝始倡僧侶素食,且漢傳佛教《楞嚴經》記載「奈何如來滅度之後,食眾生肉,名為釋子。汝等當知是食肉人,縱得心開,似三摩地,皆大羅剎,報終必沈生死苦海,非佛弟子。」

《梵網經菩薩戒本》記載「若佛子,故食肉,一切肉不得食。食肉者,斷大慈悲性種子...」因此漢傳佛教絕大部分宗派受菩薩戒的僧侶以及佛教徒,若是沒有環境上的限制,還是必須茹素,為修習慈悲心之法。藏傳佛教由於藏區氣候風土,蔬果供應不足,因此在藏區不論僧俗都無法茹素,都食用三淨肉。

但近年大量的藏傳佛教僧侶遍行全球弘法,漸漸擺脫地域限制。目前也有許多藏傳佛教代表人物開始提倡茹素。《高僧傳》中有許多打破清規的故事,這是由於得道高僧已證生死自在。例如書中記載有位禪師,他教徒弟很嚴,嚴持戒律;但他自己卻不持戒,每天跟信徒們廝混,酒肉無忌。但是要求徒弟們一定要吃素,徒弟不服氣。禪師知道了笑說:「好吧!既然你們要想學我,明天我請你們去吃。」翌日,令徒弟們拿著畚箕、鋤頭,帶他們到墳墓掘挖死屍;挖出來之後叫他徒弟吃,徒弟們一個個都不敢,禪師在那裏吃得有滋有味。告訴他們,你們真有我這個修持境界,就可以學我;假如沒有我這個本事,那就乖乖持戒。徒弟沒有話說了,師父真的證得不分別、不執著的境界了。

南宋時,濟公的故事就在浙江台州當地口耳相傳。明清之際,民間的說書人開始以為主題,逐漸發展出情節生動的故事,後清代文人郭小亭集成章回體小說《濟公全傳》一書。然其神通傳奇,除圓照井運木是道濟自身的故事之外,其他的顯聖故事,多來自高僧傳諸多高僧的事蹟,例如唐代被視為地藏化身的金喬覺以一襲袈裟示現神通覆蓋九華山,又例如南北朝的寶誌禪師食鴿吐出活鴿等等事蹟,小說家就把這些高僧故事全都搬到濟公身上,而成為後來流傳民間的濟公故事。濟公形象親民深入人心,是位源自佛教的高僧,濟公有令人深刻的吃肉喝酒形象,不符合佛教清規,通常佛教會以「神異僧」尊重之,但不會以此教導佛門弟子,所以反而佛教團體較少供奉 ,反而民間信仰、一貫道等其他宗教廟宇中常見供奉。

又民間常見濟公乩童,一手搖扇,一手持酒瓶,頭戴僧帽、身著補丁僧袍,表現出酒醉瘋癲的形象為信徒開示。一貫道認為其東方第十八代祖師天然古佛為濟公活佛倒裝降世。台灣的濟公信仰,可追溯源自清朝光緒七年(1881年),在中法戰爭(1883-1885年)時,淮軍士卒帶著濟公的金身來台奉祀。實際流行則是在西元1950至60年代,以降乩、扶鸞主要信仰方式,更成為臺灣一貫道重視的仙佛之一。1980年代在台灣大家樂與六合彩興起時,許多彩迷認為濟公的形象較為活潑,應該願意接濟賭徒,一時許多濟公廟宇相繼出現。

濟公是南宋時期的高僧(佛教楊岐宗禪師),俗名李修緣,法號道濟。他因其瘋癲卻神通廣大的形象,以及不拘泥於佛教戒律、飲酒吃肉的行為而聞名,被尊稱為「濟公活佛」、「濟公禪師」等。濟公不僅學識淵博,醫術高明,更以扶危濟困、懲奸罰惡的善舉而廣受民間崇敬。

以破帽破扇破鞋垢衲衣的瘋癲形象聞名,不守戒律、嗜好酒肉。學問淵博,精通醫術,曾為百姓治病。「扶危濟困、除暴安良、彰善罰惡」是其主要事蹟,深受民間愛戴。民間稱謂:濟癲和尚、濟癲祖師、濟公活佛、濟公禪師。濟公生日主要有兩個說法:農曆二月初二是普遍的說法,許多信眾會在這天祝壽。另一說法是農曆十月初三,這是依據歷史記載和部分宮廟的說法,例如嘉義觸口龍隱寺就是以農曆十月初三為濟公禪師的聖誕日。 於西元1209年(南宋寧宗開禧二年)在淨慈寺圓寂。傳說與神話廣為流傳,2006年「濟公傳說」被列為國家級非物質文化遺產。

農曆二月初二,這是民間普遍流傳的濟公生日,因此也被稱為「濟公活佛」的聖誕千秋。許多信徒會在這天準備壽桃、壽麵、酒等供品,前往廟宇祝壽。由於這一天也是土地公生日,又稱「頭牙」或「龍抬頭」。農曆十月初三,這是根據歷史記載和部分寺廟的說法,例如嘉義觸口龍隱寺。這天會舉行盛大的過火儀式,吸引大量信徒參與。部分宮廟以這個日期為濟公的聖誕日,但也有其他宮廟認為農曆二月初二是聖誕日。無論哪一個日期,信徒們通常都會在各自信奉的宮廟祝賀濟公生日。

《達摩祖師》| 高僧傳奇 (國語版) | (請點閱1~14集影片)不僅僅在藏傳佛教有許多示現神通教化眾生的活佛,在漢傳佛教中同樣有甚多的高僧傳記。漢傳佛教受儒家禮教影響,弘法風格較為嚴肅,難令庶民攝受。道濟和尚的故事帶有庶民作風,使得識字不多,文化不深的庶民對於原本生硬的佛法教義,更易有所親近與了解。

印光大師也論過道濟和尚的不守清規,顯大神通。假如濟癲謹守清規而顯神通,按照佛教規矩則不能住世,只能藉著瘋瘋癲癲,令人疑信相參,以這種密行教化,令一般人了解佛法的不可思議而生正信之心。

雖然釋迦牟尼佛傳法時期,因出家眾乞食托缽制度並未強制僧侶茹素,而有三淨肉。佛教對於一般信徒的戒律,有不殺戒,但無素食戒這一條。直至梁武帝始倡僧侶素食,且漢傳佛教《楞嚴經》記載「奈何如來滅度之後,食眾生肉,名為釋子。汝等當知是食肉人,縱得心開,似三摩地,皆大羅剎,報終必沈生死苦海,非佛弟子。」

《梵網經菩薩戒本》記載「若佛子,故食肉,一切肉不得食。食肉者,斷大慈悲性種子...」因此漢傳佛教絕大部分宗派受菩薩戒的僧侶以及佛教徒,若是沒有環境上的限制,還是必須茹素,為修習慈悲心之法。藏傳佛教由於藏區氣候風土,蔬果供應不足,因此在藏區不論僧俗都無法茹素,都食用三淨肉。

但近年大量的藏傳佛教僧侶遍行全球弘法,漸漸擺脫地域限制。目前也有許多藏傳佛教代表人物開始提倡茹素。《高僧傳》中有許多打破清規的故事,這是由於得道高僧已證生死自在。例如書中記載有位禪師,他教徒弟很嚴,嚴持戒律;但他自己卻不持戒,每天跟信徒們廝混,酒肉無忌。但是要求徒弟們一定要吃素,徒弟不服氣。禪師知道了笑說:「好吧!既然你們要想學我,明天我請你們去吃。」翌日,令徒弟們拿著畚箕、鋤頭,帶他們到墳墓掘挖死屍;挖出來之後叫他徒弟吃,徒弟們一個個都不敢,禪師在那裏吃得有滋有味。告訴他們,你們真有我這個修持境界,就可以學我;假如沒有我這個本事,那就乖乖持戒。徒弟沒有話說了,師父真的證得不分別、不執著的境界了。

南宋時,濟公的故事就在浙江台州當地口耳相傳。明清之際,民間的說書人開始以為主題,逐漸發展出情節生動的故事,後清代文人郭小亭集成章回體小說《濟公全傳》一書。然其神通傳奇,除圓照井運木是道濟自身的故事之外,其他的顯聖故事,多來自高僧傳諸多高僧的事蹟,例如唐代被視為地藏化身的金喬覺以一襲袈裟示現神通覆蓋九華山,又例如南北朝的寶誌禪師食鴿吐出活鴿等等事蹟,小說家就把這些高僧故事全都搬到濟公身上,而成為後來流傳民間的濟公故事。濟公形象親民深入人心,是位源自佛教的高僧,濟公有令人深刻的吃肉喝酒形象,不符合佛教清規,通常佛教會以「神異僧」尊重之,但不會以此教導佛門弟子,所以反而佛教團體較少供奉 ,反而民間信仰、一貫道等其他宗教廟宇中常見供奉。

又民間常見濟公乩童,一手搖扇,一手持酒瓶,頭戴僧帽、身著補丁僧袍,表現出酒醉瘋癲的形象為信徒開示。一貫道認為其東方第十八代祖師天然古佛為濟公活佛倒裝降世。台灣的濟公信仰,可追溯源自清朝光緒七年(1881年),在中法戰爭(1883-1885年)時,淮軍士卒帶著濟公的金身來台奉祀。實際流行則是在西元1950至60年代,以降乩、扶鸞主要信仰方式,更成為臺灣一貫道重視的仙佛之一。1980年代在台灣大家樂與六合彩興起時,許多彩迷認為濟公的形象較為活潑,應該願意接濟賭徒,一時許多濟公廟宇相繼出現。

濟公是南宋時期的高僧(佛教楊岐宗禪師),俗名李修緣,法號道濟。他因其瘋癲卻神通廣大的形象,以及不拘泥於佛教戒律、飲酒吃肉的行為而聞名,被尊稱為「濟公活佛」、「濟公禪師」等。濟公不僅學識淵博,醫術高明,更以扶危濟困、懲奸罰惡的善舉而廣受民間崇敬。

以破帽破扇破鞋垢衲衣的瘋癲形象聞名,不守戒律、嗜好酒肉。學問淵博,精通醫術,曾為百姓治病。「扶危濟困、除暴安良、彰善罰惡」是其主要事蹟,深受民間愛戴。民間稱謂:濟癲和尚、濟癲祖師、濟公活佛、濟公禪師。濟公生日主要有兩個說法:農曆二月初二是普遍的說法,許多信眾會在這天祝壽。另一說法是農曆十月初三,這是依據歷史記載和部分宮廟的說法,例如嘉義觸口龍隱寺就是以農曆十月初三為濟公禪師的聖誕日。 於西元1209年(南宋寧宗開禧二年)在淨慈寺圓寂。傳說與神話廣為流傳,2006年「濟公傳說」被列為國家級非物質文化遺產。

農曆二月初二,這是民間普遍流傳的濟公生日,因此也被稱為「濟公活佛」的聖誕千秋。許多信徒會在這天準備壽桃、壽麵、酒等供品,前往廟宇祝壽。由於這一天也是土地公生日,又稱「頭牙」或「龍抬頭」。農曆十月初三,這是根據歷史記載和部分寺廟的說法,例如嘉義觸口龍隱寺。這天會舉行盛大的過火儀式,吸引大量信徒參與。部分宮廟以這個日期為濟公的聖誕日,但也有其他宮廟認為農曆二月初二是聖誕日。無論哪一個日期,信徒們通常都會在各自信奉的宮廟祝賀濟公生日。

風波和尚

南宋時中國出了兩位著名的和尚,一位是“顛僧”濟公,另一位是“瘋僧”風波和尚。這兩位瘋瘋顛顛的和尚都成了羅漢,被民間供奉敬仰。

風波和尚生活在南宋初年,是一位頗有膽識的和尚,他以“掃秦”的事蹟聞名於世。相傳,奸相秦檜誣陷抗金英雄岳飛,以“莫須有”罪名將其打入大牢後,不能決斷如何處置,遂到靈隱寺求簽,遇到風波和尚。風波和尚對秦檜等人大笑,問秦檜:“曹操也是一世之雄,可今天到哪裡去了?”秦檜詢問此意何在。他說:“天理昭彰,忠奸自見,善惡有報,相公身居宰相之位,一隻手可以擎住天,為什麼要殺棟樑之臣!國家安危,難道就不理會了嗎?”秦檜問:“誰是棟樑?”風波和尚正色道:“岳飛將軍!”喪盡天良的秦檜毫不理會。風波和尚大笑:“愚蠢之人,還不醒悟;後悔也來不及了。”然後憤怒地用破掃帚照著秦檜臉上沒頭沒腦的掃去,掃完揚長而去,蹤影轉瞬全無。秦檜被掃得喪魂落魄,狼狽而去。這就是著名的“瘋僧掃秦”的故事。

瘋僧掃秦的故事傳開後,民間將對岳飛的敬愛,對懲處奸相的快意,統統集中到瘋僧身上,就將伸張正義的“瘋僧”列入了羅漢隊伍。二位南宋奇僧,一顛一瘋,在各處寺院的大殿佔有一席之地,相映成趣。

九華山旃檀林的大雄寶殿內,就供有兩個小雕像,一個是濟公和尚,造型如天仙;另一個是風波和尚,左脅下有一掃帚,手揮佛塵,一心想掃滅秦賊。只要是人群集聚之地,即使地面很清潔,他也要揮動笤帚掃地,說是“掃秦”,時時提醒人們不可忘記共同除去奸賊。

達摩祖師:參禪時這樣入定,抵得上十年面壁苦功,九日即可明心見性

歷史上達摩祖師活了多少歲?《易筋經》真的是達摩祖師寫的嗎?

【揭密】達摩面壁九年竟腰腿不僵?三招禪宗坐功秘訣,讓你身心自由!

達摩祖師:壽命高達150歲,面壁九年終悟大道,卻六次被人下毒?

“禪定”的最高境界,不是“入定”,而是“無心”,達摩祖師一語道破玄機!

達摩祖師面壁九年頓悟:原來成佛的秘密,就藏在這一個字里,看懂這個字,你的人生將從此改變

《達摩祖師傳》 - 帶你通往心靈平靜的佛教電影(國語版)

南宋時中國出了兩位著名的和尚,一位是“顛僧”濟公,另一位是“瘋僧”風波和尚。這兩位瘋瘋顛顛的和尚都成了羅漢,被民間供奉敬仰。

風波和尚生活在南宋初年,是一位頗有膽識的和尚,他以“掃秦”的事蹟聞名於世。相傳,奸相秦檜誣陷抗金英雄岳飛,以“莫須有”罪名將其打入大牢後,不能決斷如何處置,遂到靈隱寺求簽,遇到風波和尚。風波和尚對秦檜等人大笑,問秦檜:“曹操也是一世之雄,可今天到哪裡去了?”秦檜詢問此意何在。他說:“天理昭彰,忠奸自見,善惡有報,相公身居宰相之位,一隻手可以擎住天,為什麼要殺棟樑之臣!國家安危,難道就不理會了嗎?”秦檜問:“誰是棟樑?”風波和尚正色道:“岳飛將軍!”喪盡天良的秦檜毫不理會。風波和尚大笑:“愚蠢之人,還不醒悟;後悔也來不及了。”然後憤怒地用破掃帚照著秦檜臉上沒頭沒腦的掃去,掃完揚長而去,蹤影轉瞬全無。秦檜被掃得喪魂落魄,狼狽而去。這就是著名的“瘋僧掃秦”的故事。

瘋僧掃秦的故事傳開後,民間將對岳飛的敬愛,對懲處奸相的快意,統統集中到瘋僧身上,就將伸張正義的“瘋僧”列入了羅漢隊伍。二位南宋奇僧,一顛一瘋,在各處寺院的大殿佔有一席之地,相映成趣。

九華山旃檀林的大雄寶殿內,就供有兩個小雕像,一個是濟公和尚,造型如天仙;另一個是風波和尚,左脅下有一掃帚,手揮佛塵,一心想掃滅秦賊。只要是人群集聚之地,即使地面很清潔,他也要揮動笤帚掃地,說是“掃秦”,時時提醒人們不可忘記共同除去奸賊。

達摩祖師:參禪時這樣入定,抵得上十年面壁苦功,九日即可明心見性

歷史上達摩祖師活了多少歲?《易筋經》真的是達摩祖師寫的嗎?

【揭密】達摩面壁九年竟腰腿不僵?三招禪宗坐功秘訣,讓你身心自由!

達摩祖師:壽命高達150歲,面壁九年終悟大道,卻六次被人下毒?

“禪定”的最高境界,不是“入定”,而是“無心”,達摩祖師一語道破玄機!

達摩祖師面壁九年頓悟:原來成佛的秘密,就藏在這一個字里,看懂這個字,你的人生將從此改變

《達摩祖師傳》 - 帶你通往心靈平靜的佛教電影(國語版)

《達摩祖師傳》| 佛教電影 (國語版) | (請點閱1~8集影片)

《達菩提达摩祖师》| 电视剧 (國語版) | (請點閱1~40集影片)

從達摩到六祖慧能,禪宗如何顛覆佛教傳統?直指人心,見性成佛,原來如此簡單!

《達菩提达摩祖师》| 电视剧 (國語版) | (請點閱1~40集影片)

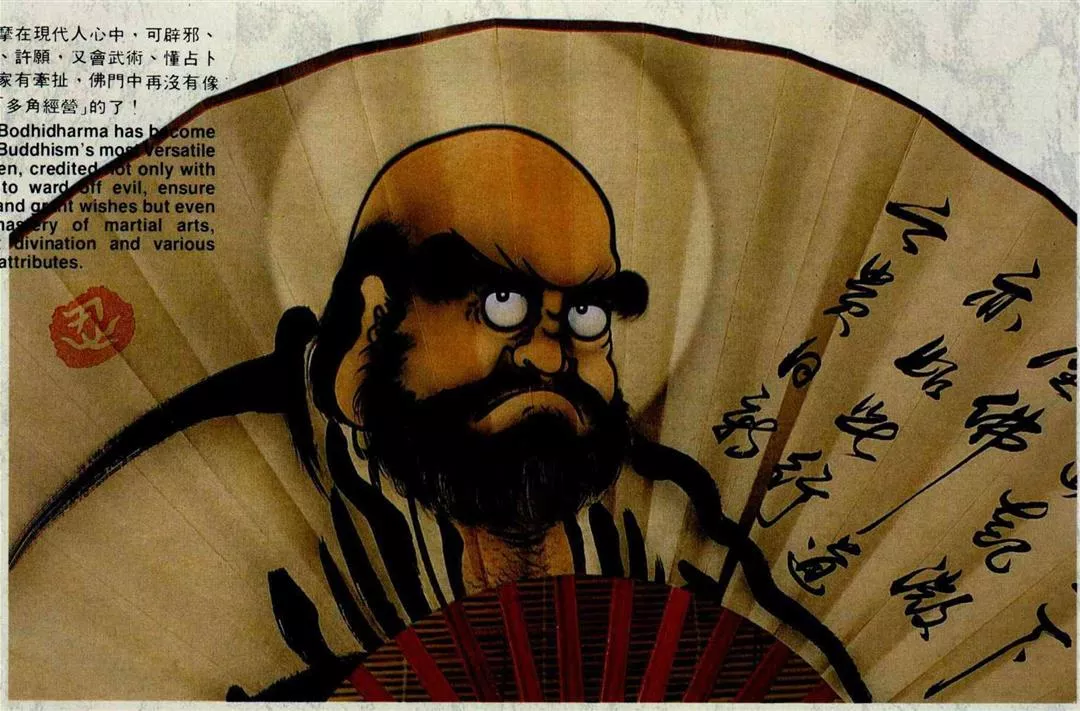

達摩

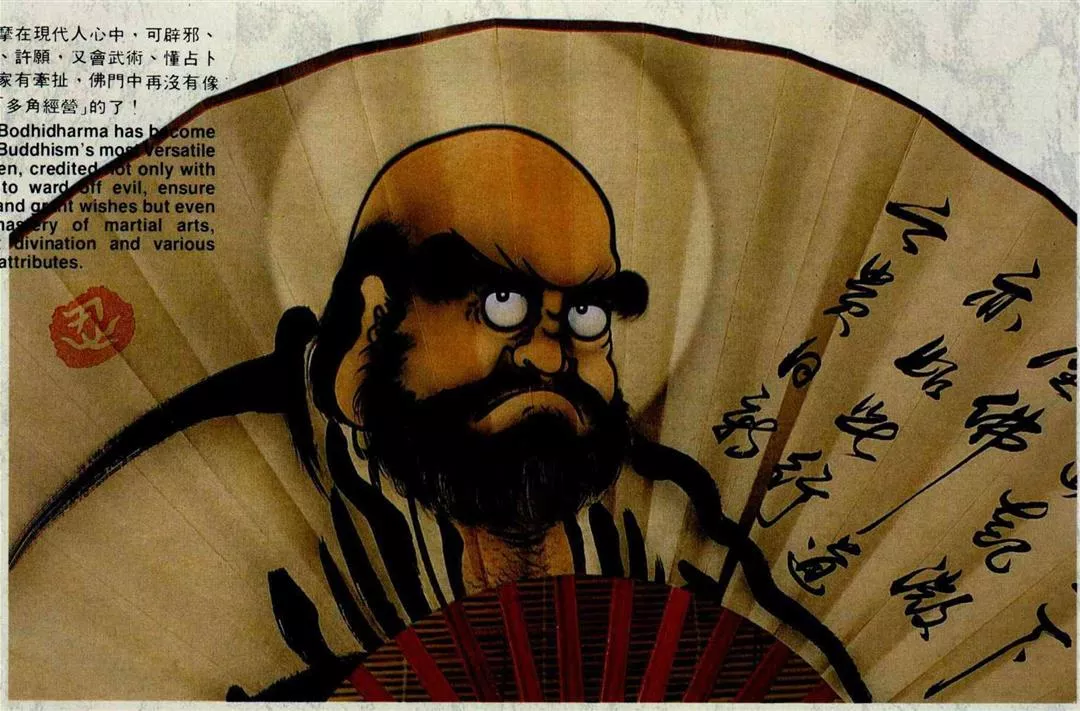

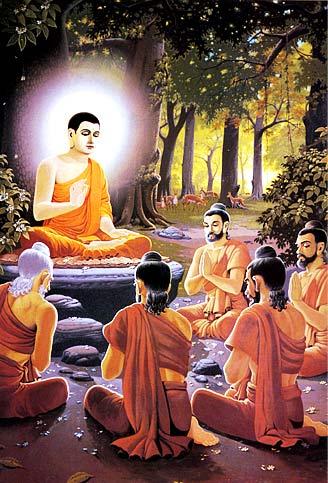

菩提達摩(梵語:बोधिधर्म,羅馬化:Bodhidharma,[boːd̪ʱid̪ʱɐɽmɐ],382年—536年),又作菩提達磨,簡稱達摩,為南天竺、波斯人,經海路將大乘佛教禪宗帶入中國,為中國禪宗之開創者,被尊稱為達摩祖師、「東土第1代祖師」,並與寶誌禪師、傅大士合稱梁代3大士。

據說達摩在南北朝時來到南朝梁,梁武帝曾遣使者迎入金陵,但他和梁武帝話不投機。傳說達摩轉投北魏少室山少林寺面壁閉關,並撰有《少室六門集》,不過近世學者認為其中僅有《二入四行論》為達摩親傳,且達摩未必到過少林寺。民間傳說達摩是少林武術瑰寶《易筋經》、《洗髓經》、少林七十二絕技創造者,所以江湖幫派(如洪門、青幫等)、跌打師傅、少林派門人多奉祀其為祖師。達摩的事蹟繁多,是位擁有諸多神妙傳奇的人物。

菩提(Bodhi)本意為「覺悟」、「至高知識」,達摩(梵語:Dharma,巴利語:Dhamma)本義則有「佛法」(Dharma)、教義(Dhammapada)、自然、事實(dhammasanantana)、規格、道德(Dhammajivina),「菩提達摩」四字意譯為覺法。

達摩的身世,後世傳說甚多。弟子曇琳指出達摩原是南天竺國國王的第三個兒子,後出家為僧。但北魏人楊衒之所作《洛陽伽藍記》則記載他是西域波斯國人。達摩被禪宗尊為釋迦牟尼第二十八代弟子,同時是天竺禪宗二十八代祖師。傳說達摩曾問師父得到其真諦之後該去何處傳教,師傅吩咐他去中國,但告訴他不要去南方,因為南方君主好大喜功,無法領悟佛教真諦。

達摩在南北朝劉宋(西元470年-478年)年間,乘船來到中國南越地方(今廣州),屬於南天竺一大乘空宗。菩提達摩以四卷本《楞伽經》傳授徒眾,由於達摩至神秀皆重視此經,而被後來的學者稱為楞伽師。除《楞伽經》之外,達摩也相當重視《般若經》、《維摩詰經》,釋印順推測可能與他曾在江南一帶生活,受到江南佛教的影響所致。之後他北渡北魏,「遊化嵩洛」,教授禪法。他所傳授的禪法,在當時受到很大的爭議,主要的門徒只有道育、慧可、曇林等人。

傳統上認為,達摩自海路來到中國後,聞說梁武帝信奉佛法,於是至金陵(今江蘇南京)與其談法。梁武帝是篤信佛教的帝王,他即位以後建寺、抄經、度僧、造像甚多,是以詢問達摩:「我做了這些事有多少功德?」達摩卻說:「無功德」。武帝又問:「何以無功德?」達摩說:「此是有為之事,不是實在的功德。」武帝不能理解。因雙方理念不合,達摩即渡江入魏(「一葦渡江」之傳說來源),止於嵩山少林寺,於寺中面壁九年,稱「壁觀婆羅門」。民間則相信達摩在石洞留下至高無上武學《易筋經》和《洗髓經》。

不過《續高僧傳》和《楞伽師資記》等文獻中均無菩提達摩會晤梁武帝的記載,胡適也在《菩提達摩考》和《書菩提達摩考後》兩篇文章中引用《續高僧傳》說明,達摩來華最遲在劉宋滅亡(479年)以前,此時梁朝還未建立。南北朝時期,印度東渡於中土的高僧,菩提達摩的一段佛教公案。菩提達摩聽說梁武帝信奉佛法,於是前往金陵(今南京)與他相談佛法。但雙方卻是話不投機的,賓主不歡而散。

就在《歷代法寶記》與《碧巖錄》皆有記載了:菩提達摩受梁武帝之應請,雙方在金陵和武帝的對話:梁武帝虔誠篤信佛教,即位以後從事於建寺、抄寫經文、供養僧人無數、造像甚多,因而請示達摩︰「我做了這些事有多少功德?」達摩卻說︰「並無功德。」武帝又問︰「何以並無功德?」達摩說︰「此是有為之事,屬人天乘果,不是實在的功德。」武帝接著問:「如何是真功德?」達摩回答:「淨智妙圓,體自空寂,如是功德,不以世求。」

達摩與梁武帝兩人會晤的不順利,並沒有讓菩提達摩失去信念,達摩毅然決定渡江北上弘法,天色漸晚,浩翰的江面不見來往的舟船,達摩面對西方雙手合十,喃喃說道:「我之西來,深有密意,法若無生,我願沉江,法若得興,天助我也。」

接著,菩提達摩摘了一根蘆葦拋投於江流之中,自即撩起了僧袍,站立於蘆葦之上,直向於江心駛去,一身飄然過江。達摩於渡江後來至洛陽,入嵩山少林寺,面壁靜坐長達九年。

達摩通常指的是**菩提達摩,他是中國禪宗的開創者,被尊稱為「達摩祖師」。同時,這個詞也代表了源自達摩祖師形象的達摩不倒翁**,它在日本文化中象徵著堅毅不拔、永不放棄的精神,並可用於許願。

菩提達摩,佛教高僧,將大乘佛教禪宗帶入中國,是中國禪宗的始祖。據說他來自南天竺,約在南北朝時期來到中國,曾與梁武帝會面但話不投機,晚年到少林寺面壁打坐九年,民間傳說他創造了少林武術的《易筋經》、《洗髓經》等,但此說法有爭議。

根據傳說,達摩祖師因長期面壁打坐,手腳萎縮,因此達摩不倒翁的造型為圓滾滾、沒有手腳的形象。代表達摩祖師不屈不撓、堅持到底的精神,眉毛像鶴,鬍鬚像烏龜,鶴龜在東方文化中象徵長壽。達摩祖師的生日是農曆十月初五。達摩祖師被尊為中國禪宗的初代祖師,信眾通常在農曆十月初五這一天慶祝其聖誕。 達摩祖師也被視為守護健康的佛,許多信徒會在這天向他祈求健康和事業順遂。

淨土宗初祖 ── 慧遠大師

慧遠大師:一生不下山,卻讓天下人念佛!淨土宗初祖的傳奇人生

"純淨之道:廬山慧遠大師,淨宗初祖的傳奇"

《千年菩提路》之慧遠大師!凈土宗始祖,廬山佛教領袖!

為何慧遠舍儒入佛?一代凈土宗祖師的心路旅程揭秘

何爲「般舟三昧」?慧遠結社廬山,念佛三昧現見極樂聖境!

菩提達摩(梵語:बोधिधर्म,羅馬化:Bodhidharma,[boːd̪ʱid̪ʱɐɽmɐ],382年—536年),又作菩提達磨,簡稱達摩,為南天竺、波斯人,經海路將大乘佛教禪宗帶入中國,為中國禪宗之開創者,被尊稱為達摩祖師、「東土第1代祖師」,並與寶誌禪師、傅大士合稱梁代3大士。

據說達摩在南北朝時來到南朝梁,梁武帝曾遣使者迎入金陵,但他和梁武帝話不投機。傳說達摩轉投北魏少室山少林寺面壁閉關,並撰有《少室六門集》,不過近世學者認為其中僅有《二入四行論》為達摩親傳,且達摩未必到過少林寺。民間傳說達摩是少林武術瑰寶《易筋經》、《洗髓經》、少林七十二絕技創造者,所以江湖幫派(如洪門、青幫等)、跌打師傅、少林派門人多奉祀其為祖師。達摩的事蹟繁多,是位擁有諸多神妙傳奇的人物。

菩提(Bodhi)本意為「覺悟」、「至高知識」,達摩(梵語:Dharma,巴利語:Dhamma)本義則有「佛法」(Dharma)、教義(Dhammapada)、自然、事實(dhammasanantana)、規格、道德(Dhammajivina),「菩提達摩」四字意譯為覺法。

達摩的身世,後世傳說甚多。弟子曇琳指出達摩原是南天竺國國王的第三個兒子,後出家為僧。但北魏人楊衒之所作《洛陽伽藍記》則記載他是西域波斯國人。達摩被禪宗尊為釋迦牟尼第二十八代弟子,同時是天竺禪宗二十八代祖師。傳說達摩曾問師父得到其真諦之後該去何處傳教,師傅吩咐他去中國,但告訴他不要去南方,因為南方君主好大喜功,無法領悟佛教真諦。

達摩在南北朝劉宋(西元470年-478年)年間,乘船來到中國南越地方(今廣州),屬於南天竺一大乘空宗。菩提達摩以四卷本《楞伽經》傳授徒眾,由於達摩至神秀皆重視此經,而被後來的學者稱為楞伽師。除《楞伽經》之外,達摩也相當重視《般若經》、《維摩詰經》,釋印順推測可能與他曾在江南一帶生活,受到江南佛教的影響所致。之後他北渡北魏,「遊化嵩洛」,教授禪法。他所傳授的禪法,在當時受到很大的爭議,主要的門徒只有道育、慧可、曇林等人。

傳統上認為,達摩自海路來到中國後,聞說梁武帝信奉佛法,於是至金陵(今江蘇南京)與其談法。梁武帝是篤信佛教的帝王,他即位以後建寺、抄經、度僧、造像甚多,是以詢問達摩:「我做了這些事有多少功德?」達摩卻說:「無功德」。武帝又問:「何以無功德?」達摩說:「此是有為之事,不是實在的功德。」武帝不能理解。因雙方理念不合,達摩即渡江入魏(「一葦渡江」之傳說來源),止於嵩山少林寺,於寺中面壁九年,稱「壁觀婆羅門」。民間則相信達摩在石洞留下至高無上武學《易筋經》和《洗髓經》。

不過《續高僧傳》和《楞伽師資記》等文獻中均無菩提達摩會晤梁武帝的記載,胡適也在《菩提達摩考》和《書菩提達摩考後》兩篇文章中引用《續高僧傳》說明,達摩來華最遲在劉宋滅亡(479年)以前,此時梁朝還未建立。南北朝時期,印度東渡於中土的高僧,菩提達摩的一段佛教公案。菩提達摩聽說梁武帝信奉佛法,於是前往金陵(今南京)與他相談佛法。但雙方卻是話不投機的,賓主不歡而散。

就在《歷代法寶記》與《碧巖錄》皆有記載了:菩提達摩受梁武帝之應請,雙方在金陵和武帝的對話:梁武帝虔誠篤信佛教,即位以後從事於建寺、抄寫經文、供養僧人無數、造像甚多,因而請示達摩︰「我做了這些事有多少功德?」達摩卻說︰「並無功德。」武帝又問︰「何以並無功德?」達摩說︰「此是有為之事,屬人天乘果,不是實在的功德。」武帝接著問:「如何是真功德?」達摩回答:「淨智妙圓,體自空寂,如是功德,不以世求。」

達摩與梁武帝兩人會晤的不順利,並沒有讓菩提達摩失去信念,達摩毅然決定渡江北上弘法,天色漸晚,浩翰的江面不見來往的舟船,達摩面對西方雙手合十,喃喃說道:「我之西來,深有密意,法若無生,我願沉江,法若得興,天助我也。」

接著,菩提達摩摘了一根蘆葦拋投於江流之中,自即撩起了僧袍,站立於蘆葦之上,直向於江心駛去,一身飄然過江。達摩於渡江後來至洛陽,入嵩山少林寺,面壁靜坐長達九年。

達摩通常指的是**菩提達摩,他是中國禪宗的開創者,被尊稱為「達摩祖師」。同時,這個詞也代表了源自達摩祖師形象的達摩不倒翁**,它在日本文化中象徵著堅毅不拔、永不放棄的精神,並可用於許願。

菩提達摩,佛教高僧,將大乘佛教禪宗帶入中國,是中國禪宗的始祖。據說他來自南天竺,約在南北朝時期來到中國,曾與梁武帝會面但話不投機,晚年到少林寺面壁打坐九年,民間傳說他創造了少林武術的《易筋經》、《洗髓經》等,但此說法有爭議。

根據傳說,達摩祖師因長期面壁打坐,手腳萎縮,因此達摩不倒翁的造型為圓滾滾、沒有手腳的形象。代表達摩祖師不屈不撓、堅持到底的精神,眉毛像鶴,鬍鬚像烏龜,鶴龜在東方文化中象徵長壽。達摩祖師的生日是農曆十月初五。達摩祖師被尊為中國禪宗的初代祖師,信眾通常在農曆十月初五這一天慶祝其聖誕。 達摩祖師也被視為守護健康的佛,許多信徒會在這天向他祈求健康和事業順遂。

淨土宗初祖 ── 慧遠大師

慧遠大師:一生不下山,卻讓天下人念佛!淨土宗初祖的傳奇人生

"純淨之道:廬山慧遠大師,淨宗初祖的傳奇"

《千年菩提路》之慧遠大師!凈土宗始祖,廬山佛教領袖!

為何慧遠舍儒入佛?一代凈土宗祖師的心路旅程揭秘

何爲「般舟三昧」?慧遠結社廬山,念佛三昧現見極樂聖境!

《【高僧傳】慧遠大師》| 大愛電視 (台語版) | (請點閱1~20集影片)

慧遠

慧遠(334年—416年),俗姓賈,并州雁門樓煩縣(今山西寧武附近)人,東晉高僧,是中觀般若學大師,曾居廬山東林寺,人稱稱廬山慧遠或東林慧遠。後世淨土宗認為,他曾在此組織蓮社,推廣唸佛往生,將其尊為淨土宗初祖,但淨土宗二祖善導師承來自曇鸞、道綽一系,與慧遠無前後師承關係。

慧遠少通儒家五經與道家老莊之學,年十三曾隨舅父令狐氏遊學許(今河南許昌)、洛(今河南洛陽)。354年欲南下訪儒生范宣,值世亂道阻,聞道安法師(314年-385年)於太行恆山弘揚佛學,遂改道前往謁見,他被道安高尚的人格、淵博的學識所懾服,拜道安為師。在道安門下,聽聞般若經後,決心出家。

358年奉道安命,前往荊州探問竺法汰疾病,而於荊州破斥道恆「心無義」見解。年二十四即登講席,引莊子之見來說明佛教之實相義理,使迷惑者曉然領解。361年隨道安入王屋山,數年內幾經流離,於366年止於湖北襄陽,在此駐錫十二年。

建元十四年(378年)秦將苻丕攻襄陽,道安為太守朱序所拘,不能離去,遂分散徒眾各隨所之。慧遠奉道安命,至江南弘教,住荊州上明寺,時年45歲。

慧遠辭別道安,原欲南向訪問同學慧永,以踐昔日羅浮山共住之約。因慧永棲止廬山西林寺,遂亦居止廬山。慧遠初住龍泉精舍,後慧永請江州刺史桓伊建東林寺。寺成,慧遠乃移居東林寺。慧遠內通佛理,外善群書,為當代僧眾所欽敬。廬山之東林寺為當時南地佛教中心(鳩摩羅什所居之長安為當時北地佛教中心)。當時名仕謝靈運,欽敬慧遠,替他在東林寺中開東西兩池,遍種白蓮,慧遠所創之社,遂稱「白蓮社」,因此,後來淨土宗又稱「蓮宗」。被後世淨土宗追尊為淨土宗初祖。慧遠居東林寺直至圓寂。春秋八十有三。

慧遠的門徒甚多,知名僧人有:曇邕、曇恆、道昺、法淨、法領等;俗家弟子則有:劉遺民、宗炳、周續之、雷次宗等。後世淨土宗推崇慧遠為初祖,但他在生前並沒有提出淨土宗的名稱,未建立淨土宗理論與宗派,與二祖善導之間也沒有師承關係。

據說,慧遠曾於402年7月與劉遺民等僧俗一百二十三人,於山北般若台阿彌陀佛像前共誓往生西方,由劉遺民作誓文。後世稱為「結社」,成為淨土宗在中國的開端。相傳,慧遠在廬山東林寺同劉遺民、雷次宗等共一百二十三人在阿彌陀佛像前發願,共期西方,希望由經行念佛,修行念佛三昧,而得解脫。

但是在隋唐的佛教文獻中,並沒有「慧遠結蓮社」的記載。慧遠結蓮社此事最早的記載,出自宋朝陳舜俞(1026—1076)《廬山記》中所引《十八高賢傳》。後南宋僧志磐編《佛祖統記》時,將《十八高賢傳》加以修定並收錄,於是成為後世流傳的版本。

南宋宗曉作《蓮社繼祖五法師傳》,依《廬山記》,首度推崇慧遠為淨土宗初祖,並建立善導、法照等五位淨土宗祖師傳承世系。志磐編《佛祖統記》繼承宗曉的六祖說,又提出了淨土七祖說。後世遂以慧遠為淨土宗初祖。

後世淨土宗所傳的慧遠故事,並非全屬史實。慧遠被推為淨土宗初祖,與法眼宗永明延壽大師被推為淨土宗六祖,與南宋之後佛教重心南遷有很深的關連

也有傳說慧遠居廬山,「影不出山,跡不入俗」,每次送客遊履,常以虎溪為界。而陶淵明與道士陸修靜一起訪問慧遠,歸途中,三人談笑風生,不知不覺跨越了虎溪,三人相視大笑。這一傳說成了後世《虎溪三笑圖》的題材,作為儒釋道三教和睦相處的象徵,長傳不衰。但根據元末陶宗儀《南村輟耕錄》考證,陸修靜在元嘉末年至廬山,當時慧遠已過世三十年,陶淵明已過世二十年,三人會談之說恐怕只是偽託。

慧遠沒有確切的出生日,一般只知他出生於西元 334 年。他是一位東晉的高僧,因創立廬山東林寺並組織蓮社,推廣念佛法門,被後世尊為淨土宗的初祖。

六祖慧能大师

1966年,距今1300年的六祖慧能肉身被剖,五臟六腑被扔,遊街示眾。

武則天三請慧能法師被婉拒!

什麼是禪?文盲祖師肉身不腐的秘密:《六祖壇經》| 慧能 | 禪宗 | 南華寺 | 金剛經

六祖慧能大師 肉身千年不化《57爆新聞》精選篇 網路獨播版

六祖慧能:中国第一尊肉身菩萨,如今仍完好保存在广东南华寺

六祖慧能開示,讀懂《壇經》這3句話,比念10萬遍佛號還管用,福報自動找上門!

慧能大師頓悟開示:末法修禪無需長期打坐,掌握這四個要點便能見佛

慧遠(334年—416年),俗姓賈,并州雁門樓煩縣(今山西寧武附近)人,東晉高僧,是中觀般若學大師,曾居廬山東林寺,人稱稱廬山慧遠或東林慧遠。後世淨土宗認為,他曾在此組織蓮社,推廣唸佛往生,將其尊為淨土宗初祖,但淨土宗二祖善導師承來自曇鸞、道綽一系,與慧遠無前後師承關係。

慧遠少通儒家五經與道家老莊之學,年十三曾隨舅父令狐氏遊學許(今河南許昌)、洛(今河南洛陽)。354年欲南下訪儒生范宣,值世亂道阻,聞道安法師(314年-385年)於太行恆山弘揚佛學,遂改道前往謁見,他被道安高尚的人格、淵博的學識所懾服,拜道安為師。在道安門下,聽聞般若經後,決心出家。

358年奉道安命,前往荊州探問竺法汰疾病,而於荊州破斥道恆「心無義」見解。年二十四即登講席,引莊子之見來說明佛教之實相義理,使迷惑者曉然領解。361年隨道安入王屋山,數年內幾經流離,於366年止於湖北襄陽,在此駐錫十二年。

建元十四年(378年)秦將苻丕攻襄陽,道安為太守朱序所拘,不能離去,遂分散徒眾各隨所之。慧遠奉道安命,至江南弘教,住荊州上明寺,時年45歲。

慧遠辭別道安,原欲南向訪問同學慧永,以踐昔日羅浮山共住之約。因慧永棲止廬山西林寺,遂亦居止廬山。慧遠初住龍泉精舍,後慧永請江州刺史桓伊建東林寺。寺成,慧遠乃移居東林寺。慧遠內通佛理,外善群書,為當代僧眾所欽敬。廬山之東林寺為當時南地佛教中心(鳩摩羅什所居之長安為當時北地佛教中心)。當時名仕謝靈運,欽敬慧遠,替他在東林寺中開東西兩池,遍種白蓮,慧遠所創之社,遂稱「白蓮社」,因此,後來淨土宗又稱「蓮宗」。被後世淨土宗追尊為淨土宗初祖。慧遠居東林寺直至圓寂。春秋八十有三。

慧遠的門徒甚多,知名僧人有:曇邕、曇恆、道昺、法淨、法領等;俗家弟子則有:劉遺民、宗炳、周續之、雷次宗等。後世淨土宗推崇慧遠為初祖,但他在生前並沒有提出淨土宗的名稱,未建立淨土宗理論與宗派,與二祖善導之間也沒有師承關係。

據說,慧遠曾於402年7月與劉遺民等僧俗一百二十三人,於山北般若台阿彌陀佛像前共誓往生西方,由劉遺民作誓文。後世稱為「結社」,成為淨土宗在中國的開端。相傳,慧遠在廬山東林寺同劉遺民、雷次宗等共一百二十三人在阿彌陀佛像前發願,共期西方,希望由經行念佛,修行念佛三昧,而得解脫。

但是在隋唐的佛教文獻中,並沒有「慧遠結蓮社」的記載。慧遠結蓮社此事最早的記載,出自宋朝陳舜俞(1026—1076)《廬山記》中所引《十八高賢傳》。後南宋僧志磐編《佛祖統記》時,將《十八高賢傳》加以修定並收錄,於是成為後世流傳的版本。

南宋宗曉作《蓮社繼祖五法師傳》,依《廬山記》,首度推崇慧遠為淨土宗初祖,並建立善導、法照等五位淨土宗祖師傳承世系。志磐編《佛祖統記》繼承宗曉的六祖說,又提出了淨土七祖說。後世遂以慧遠為淨土宗初祖。

後世淨土宗所傳的慧遠故事,並非全屬史實。慧遠被推為淨土宗初祖,與法眼宗永明延壽大師被推為淨土宗六祖,與南宋之後佛教重心南遷有很深的關連

也有傳說慧遠居廬山,「影不出山,跡不入俗」,每次送客遊履,常以虎溪為界。而陶淵明與道士陸修靜一起訪問慧遠,歸途中,三人談笑風生,不知不覺跨越了虎溪,三人相視大笑。這一傳說成了後世《虎溪三笑圖》的題材,作為儒釋道三教和睦相處的象徵,長傳不衰。但根據元末陶宗儀《南村輟耕錄》考證,陸修靜在元嘉末年至廬山,當時慧遠已過世三十年,陶淵明已過世二十年,三人會談之說恐怕只是偽託。

慧遠沒有確切的出生日,一般只知他出生於西元 334 年。他是一位東晉的高僧,因創立廬山東林寺並組織蓮社,推廣念佛法門,被後世尊為淨土宗的初祖。

六祖慧能大师

1966年,距今1300年的六祖慧能肉身被剖,五臟六腑被扔,遊街示眾。

武則天三請慧能法師被婉拒!

什麼是禪?文盲祖師肉身不腐的秘密:《六祖壇經》| 慧能 | 禪宗 | 南華寺 | 金剛經

六祖慧能大師 肉身千年不化《57爆新聞》精選篇 網路獨播版

六祖慧能:中国第一尊肉身菩萨,如今仍完好保存在广东南华寺

六祖慧能開示,讀懂《壇經》這3句話,比念10萬遍佛號還管用,福報自動找上門!

慧能大師頓悟開示:末法修禪無需長期打坐,掌握這四個要點便能見佛

從達摩到六祖慧能,禪宗如何顛覆佛教傳統?直指人心,見性成佛,原來如此簡單!

成佛真的這麼簡單?六祖慧能用《壇經》揭開「頓悟」祕密!

《【高僧传奇】禅宗六祖惠能》(請點閱1~14集影片)

《【高僧傳】六祖惠能》| 大愛電視 | (請點閱1~25集影片)

《高僧傳奇》| 六祖惠能大師 (國語版) | (請點閱1~10集影片)

《六祖慧能传》|他不识字|却留下《坛经》与真身 豆瓣高分电影

《【高僧传奇】》| 禅宗六祖惠能生平传月明三更 | (請點閱1~28集影片)

《慧能大師傳奇》強盜血洗山村,不料站出一個佛門轉世神童,惡人連砍三刀而毫髮不傷!| 電影

慧能

惠能(638年—713年),又作慧能,俗姓盧,生於唐代嶺南道新州(今廣東新興縣),由禪宗五祖弘忍親授衣缽,世稱禪宗(南宗)六祖。惠能開創了漢傳佛教禪宗南宗,是為曹溪禪。唐柳宗元 《曹溪大鑒禪師碑》:「凡言禪,皆本曹溪。」現代史學家陳寅恪贊其:「特提出直指人心、見性成佛之旨,一掃僧徒繁瑣章句之學,摧陷廓清,發聾振聵,固我國佛教史上一大事也」。其弟子眾多,嗣法四十三人。六祖惠能的南宗頓教禪法,經其法嗣的弘揚,繁衍出臨濟宗、溈仰宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗以及臨濟門下的楊歧派和黃龍派,史稱南禪「一花五葉」和「五家七宗」。

惠能主張「佛在我心,淨心自悟,見性成佛」和「暗不自暗,以明故暗,以明變暗,來去相因」等宗旨,提倡修行學法須先「識自本心、見自本性」。在為大眾解釋功德淨土時,提出「身中淨土」「自性西方」。又認為「法無頓漸,人有利鈍」「若識自性,一悟即至佛地」,大倡直接易簡的頓悟法門,但惠能並不過分強調頓漸之分。禪宗六祖將佛教中國化、平民化,創立了中國特色的佛學教派。實際上,惠能的禪宗思想早已遠遠超出了宗教的範疇,而成為中國古代思想、學術的重要組成部分,成為人類智慧的結晶。根據惠能法語整理而成的《六祖壇經》,不僅是中國本土佛教史上惟一的經書,更是研究中國和世界佛教史、文化史、思想史、哲學史的典籍。

關於六祖的法號,歷來誌為「慧能」或「惠能」的均有。六祖天生聰穎,聽法即悟,惟不識字,但據六祖門人法海曾記載「……專為安名,可上惠下能也。父曰,何名惠能?僧曰,惠者,以法惠施眾生;能者,能作佛事。」

唐憲宗追封尊號大鑒禪師,宋太宗尊封大鑒真空禪師,宋仁宗加封大鑒真空普覺禪師,宋神宗加封大鑒真空普覺圓明禪師,元仁宗加封大鑒真空普覺圓明廣照禪師。

惠能生於唐太宗貞觀十二年(638年),祖籍范陽人(今河北涿州一帶),在唐高祖武德年間,因為他的父親宦於廣東,便落籍於新州(今新興縣集成鎮夏盧村)。三歲喪父,其母守志撫孤至於成立,家貧,采樵為生。

《六祖壇經》中,五祖弘忍戲稱惠能為「獦獠」(未開化的蠻人),惠能也自稱「語音不正」。惠能自述其祖籍為范陽(今河北省涿州市),其父親盧行瑫貶官於嶺南後早逝。《景德傳燈錄》同持此說,並稱惠能於其父貶官至嶺南後生於新州。

一日,惠能負薪到市上,聽到別人讀《金剛經》到「應無所住而生其心」一段,便有所領悟,問經從何來,念誦者告訴他從黃梅山東禪寺來,該處有五祖弘忍弘法。有一人資助惠能銀兩,惠能盡數交給老母親,於龍朔元年(661年)北行到東禪寺,禮拜禪宗五祖弘忍大師。

五祖問:「你從何處來,欲求何物?」惠能答:「弟子是嶺南新州百姓,遠來禮師,唯求作佛,不求余物。」五祖說:「你是嶺南人,又是獦獠,哪能作佛?」惠能答:「人雖有南北。佛性本無南北。獦獠身與和尚不同。佛性有何差別?」

五祖說他根性太利,便叫他到槽廠去做舂米的苦工。舂米是一件苦差事,惠能生得矮小,體重不夠,為了踏碓,他在腰間栓上一塊石頭。八個月後,弘忍有意傳法,命弟子作偈以呈,以檢驗他們的修為。神秀上座呈偈曰:「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,莫使惹塵埃。」弘忍告訴大家應照著這個偈修習,能得大利益。但是私下裡,他告訴神秀,並未開悟,再呈一偈。

惠能聽後亦誦一偈,請人代勞題於壁上:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」大眾皆驚,弘忍見後,用鞋掌把惠能的偈子抹掉了,並且說「亦未見性」。眾人見五祖這麼說,也就不以為意。

第二天,五祖私下來到碓坊,見惠能腰間掛著石頭舂米,說道:「求道之人,為法忘軀,就應當象你這個樣子」,並問道,「米舂熟了嗎?」惠能回答道:「米熟久矣,猶欠篩在。」(師篩同音,如此師生問答,都是雙關語)五祖於是用拄杖在碓頭上敲了三下便離開了。惠能領會了五祖的意思,當天晚上三更的時候來到五祖的丈室。五祖以袈裟遮圍,不令人見,為惠能說金剛經,當時五祖曾再三征詰他初悟「應無所住而生其心」的意旨,惠能大徹大悟,遂說:一切萬法,不離自性。何期自性,本自清淨;何期自性,本不生滅;何期自性,本自具足;何期自性,本無動搖;何期自性,能生萬法。

於是五祖又說:「不識本心,學法無益。若識本心,見自本性,即名大丈夫、天人師、佛。」隨即傳付衣缽,為中國禪宗道統繼承人的第六代祖師。五祖說:「汝為第六代祖。善自護念。廣度有情。流布將來。無令斷絕。聽吾偈曰。有情來下種,因地果還生。無情即無種,無性亦無生。」五祖又說:「昔達摩大師,初來此土,人未之信,故傳此衣,以為信體,代代相承。法則以心傳心,皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體,師師密付本心。衣為爭端,止汝勿傳。若傳此衣,命若懸絲。汝須速去,恐人害汝。」

五祖弘忍自傳心印以後,送六祖惠能渡江南行,親自為他把櫓說:「合是吾渡汝!」六祖答道:「迷時師度,悟時自度,度名雖一,用處不同。能蒙師傳法,今已得悟,只合自性自度。」五祖聽了便說:「如是如是!以後佛法由汝大行。」五祖自此以後,就不再上堂說法,大眾疑怪相問,便說:「吾道行矣!何更詢之!」又問:「衣法誰得耶?」五祖便答道:「能者得之。」眾人這才明白過來。

追逐眾中,有一將軍出家的惠明和尚,率先而登,追及六祖,六祖便將衣缽擲置石上說:「此衣只表示徵信而已,豈可以力爭嗎?」惠明又舉衣缽而不能動,便說:「我為法來,不為衣來!」六祖便說:「汝既為法來,可屏息諸緣,勿生一念,吾為汝說。」惠明聽了,停了很久,六祖乃說:「不思善,不思惡,正與麼時(唐代口語,稱這樣做與麼),那個是明上座本來面目?

惠明便在言下大悟。復問:「上來密語密意外,還更有意密旨否?。六祖說:「與汝說者,即非密也。汝若返照,密在汝邊。」因此,惠明即下山詭稱嶺上並無人跡,而使追者從此散去。此後六祖匿居在四會的獵人隊中十五年。因緣成熟了,才來到廣州法性寺,在印宗法師的坐下剃度,開始了他的弘法生涯。禪宗由此開枝散葉,形成五宗七派的輝煌時期。在六祖之前,禪宗一直是單傳。自六祖以後,禪宗很快在大江南北盛傳開來。

惠能歸嶺南後,於唐高宗儀鳳元年(676年)正月初八到廣州法性寺。印宗法師在該寺內講《涅槃經》之際,「時有風吹幡動,一僧曰:風動;一僧曰:幡動;爭論不休,惠能進曰:不是風動,亦非幡動,仁者(普通對人的尊稱)心動。印宗聞之竦然若驚。知惠能得黃梅弘忍真傳,遂拜為師,並為之剃度。

儀鳳二年(677年),韶州刺史韋璩仰其道風,率同僚入山請惠能入城,於大梵寺講堂為眾說法,兼授無相戒。僧尼道俗集者千餘人,門人法海編錄其法語,為六祖壇經。惠能到曹溪寶林寺(今廣東韶關南華寺),在此弘法長達37年之久,弘揚禪宗,主張「頓悟」,影響華南諸宗派,是為曹溪禪,人稱「南宗」。當時,六祖惠能的同門師兄神秀,主張「漸悟」,在華北勢力頗盛,有「兩京法主、三帝門師」之尊號,號稱「北宗」。

神龍元年(705年),武則天和唐中宗即遣內侍薛簡往曹溪召惠能入京。惠能以久處山林,年邁風疾,辭卻不去。薛簡懇請說法,將記錄帶回報命。中宗因贈摩納袈裟一領及絹五百匹以為供養。並命改稱寶林寺為中興寺,由韶州刺史重修,又給予法泉寺敕額,並以惠能新州故宅為國恩寺。唐玄宗開元二年(730年),在河南滑台(今滑縣)的無遮大會上,惠能弟子荷澤神會辯倒了神秀門人崇遠、普寂,使得「南宗」成為中國禪宗正統。

延和元年(712年)惠能回至新州,命門人建報恩塔。唐玄宗先天二年(713年),圓寂於新州國恩寺,世壽七十六,唐憲宗時,因廣州刺史馬摠上書請諡,憲宗追諡「大鑒禪師」。惠能圓寂後,其真身不壞,被運回韶州(今廣東韶關)曹溪,其門人裹綜塗漆,保持其生前形像。唐代三大文豪王維、柳宗元和劉禹錫分別為六祖惠能撰寫碑銘。(菏澤神會弟子王維撰寫《六祖惠能禪師碑銘》,柳宗元撰《曹溪第六祖大鑒禪師碑並序》,劉禹錫撰《曹溪大師第二碑》。

六祖慧能的真身塑像至今還保存在南華寺,供奉在六祖殿中。 文化大革命期間,紅衛兵闖入南華寺「破四舊」,打掉了一些牌匾、小菩薩像以及哼哈二將,並將六祖慧能的真身塑像鑿開大窟窿,用手推車推到韶關遊行,紅衛兵將六祖慧能真身內的五臟六腑、肋骨、脊梁骨掏出,丟滿一地,說是假的,說是豬骨頭、狗骨頭,並在六祖頭上蓋個鐵缽,面上寫「壞蛋」二字,放在大佛殿。南華寺時任住持偷偷將六祖慧能的靈骨收起,用一瓦盒上下蓋好,埋於九龍井後山的一棵大樹下,作好標記。文革結束後,1979年改革開放初期,在趙朴初、習仲勛等人的干預下,六祖靈骨被取出,重新恢復供奉。

【寒山與拾得的故事】

寒山与拾得两位高僧舉止怪異瘋癲 來頭可不簡單,分别是文殊菩萨、普贤菩萨的示现

揭秘唐代国清寺:寒山拾得的神秘行踪,文殊普贤化身背后隐藏的惊人秘密!

拾得大士与周七娘的故事,普贤菩萨的人间化身

如果能夠體會偈中的精神,那就是無上的處事秘訣,寒山拾得的故事

佛教故事:寒山與拾得。人生智慧啟示

佛教智慧故事:化身拾得大士

惠能(638年—713年),又作慧能,俗姓盧,生於唐代嶺南道新州(今廣東新興縣),由禪宗五祖弘忍親授衣缽,世稱禪宗(南宗)六祖。惠能開創了漢傳佛教禪宗南宗,是為曹溪禪。唐柳宗元 《曹溪大鑒禪師碑》:「凡言禪,皆本曹溪。」現代史學家陳寅恪贊其:「特提出直指人心、見性成佛之旨,一掃僧徒繁瑣章句之學,摧陷廓清,發聾振聵,固我國佛教史上一大事也」。其弟子眾多,嗣法四十三人。六祖惠能的南宗頓教禪法,經其法嗣的弘揚,繁衍出臨濟宗、溈仰宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗以及臨濟門下的楊歧派和黃龍派,史稱南禪「一花五葉」和「五家七宗」。

惠能主張「佛在我心,淨心自悟,見性成佛」和「暗不自暗,以明故暗,以明變暗,來去相因」等宗旨,提倡修行學法須先「識自本心、見自本性」。在為大眾解釋功德淨土時,提出「身中淨土」「自性西方」。又認為「法無頓漸,人有利鈍」「若識自性,一悟即至佛地」,大倡直接易簡的頓悟法門,但惠能並不過分強調頓漸之分。禪宗六祖將佛教中國化、平民化,創立了中國特色的佛學教派。實際上,惠能的禪宗思想早已遠遠超出了宗教的範疇,而成為中國古代思想、學術的重要組成部分,成為人類智慧的結晶。根據惠能法語整理而成的《六祖壇經》,不僅是中國本土佛教史上惟一的經書,更是研究中國和世界佛教史、文化史、思想史、哲學史的典籍。

關於六祖的法號,歷來誌為「慧能」或「惠能」的均有。六祖天生聰穎,聽法即悟,惟不識字,但據六祖門人法海曾記載「……專為安名,可上惠下能也。父曰,何名惠能?僧曰,惠者,以法惠施眾生;能者,能作佛事。」

唐憲宗追封尊號大鑒禪師,宋太宗尊封大鑒真空禪師,宋仁宗加封大鑒真空普覺禪師,宋神宗加封大鑒真空普覺圓明禪師,元仁宗加封大鑒真空普覺圓明廣照禪師。

惠能生於唐太宗貞觀十二年(638年),祖籍范陽人(今河北涿州一帶),在唐高祖武德年間,因為他的父親宦於廣東,便落籍於新州(今新興縣集成鎮夏盧村)。三歲喪父,其母守志撫孤至於成立,家貧,采樵為生。

《六祖壇經》中,五祖弘忍戲稱惠能為「獦獠」(未開化的蠻人),惠能也自稱「語音不正」。惠能自述其祖籍為范陽(今河北省涿州市),其父親盧行瑫貶官於嶺南後早逝。《景德傳燈錄》同持此說,並稱惠能於其父貶官至嶺南後生於新州。

一日,惠能負薪到市上,聽到別人讀《金剛經》到「應無所住而生其心」一段,便有所領悟,問經從何來,念誦者告訴他從黃梅山東禪寺來,該處有五祖弘忍弘法。有一人資助惠能銀兩,惠能盡數交給老母親,於龍朔元年(661年)北行到東禪寺,禮拜禪宗五祖弘忍大師。

五祖問:「你從何處來,欲求何物?」惠能答:「弟子是嶺南新州百姓,遠來禮師,唯求作佛,不求余物。」五祖說:「你是嶺南人,又是獦獠,哪能作佛?」惠能答:「人雖有南北。佛性本無南北。獦獠身與和尚不同。佛性有何差別?」

五祖說他根性太利,便叫他到槽廠去做舂米的苦工。舂米是一件苦差事,惠能生得矮小,體重不夠,為了踏碓,他在腰間栓上一塊石頭。八個月後,弘忍有意傳法,命弟子作偈以呈,以檢驗他們的修為。神秀上座呈偈曰:「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,莫使惹塵埃。」弘忍告訴大家應照著這個偈修習,能得大利益。但是私下裡,他告訴神秀,並未開悟,再呈一偈。

惠能聽後亦誦一偈,請人代勞題於壁上:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」大眾皆驚,弘忍見後,用鞋掌把惠能的偈子抹掉了,並且說「亦未見性」。眾人見五祖這麼說,也就不以為意。

第二天,五祖私下來到碓坊,見惠能腰間掛著石頭舂米,說道:「求道之人,為法忘軀,就應當象你這個樣子」,並問道,「米舂熟了嗎?」惠能回答道:「米熟久矣,猶欠篩在。」(師篩同音,如此師生問答,都是雙關語)五祖於是用拄杖在碓頭上敲了三下便離開了。惠能領會了五祖的意思,當天晚上三更的時候來到五祖的丈室。五祖以袈裟遮圍,不令人見,為惠能說金剛經,當時五祖曾再三征詰他初悟「應無所住而生其心」的意旨,惠能大徹大悟,遂說:一切萬法,不離自性。何期自性,本自清淨;何期自性,本不生滅;何期自性,本自具足;何期自性,本無動搖;何期自性,能生萬法。

於是五祖又說:「不識本心,學法無益。若識本心,見自本性,即名大丈夫、天人師、佛。」隨即傳付衣缽,為中國禪宗道統繼承人的第六代祖師。五祖說:「汝為第六代祖。善自護念。廣度有情。流布將來。無令斷絕。聽吾偈曰。有情來下種,因地果還生。無情即無種,無性亦無生。」五祖又說:「昔達摩大師,初來此土,人未之信,故傳此衣,以為信體,代代相承。法則以心傳心,皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體,師師密付本心。衣為爭端,止汝勿傳。若傳此衣,命若懸絲。汝須速去,恐人害汝。」

五祖弘忍自傳心印以後,送六祖惠能渡江南行,親自為他把櫓說:「合是吾渡汝!」六祖答道:「迷時師度,悟時自度,度名雖一,用處不同。能蒙師傳法,今已得悟,只合自性自度。」五祖聽了便說:「如是如是!以後佛法由汝大行。」五祖自此以後,就不再上堂說法,大眾疑怪相問,便說:「吾道行矣!何更詢之!」又問:「衣法誰得耶?」五祖便答道:「能者得之。」眾人這才明白過來。

追逐眾中,有一將軍出家的惠明和尚,率先而登,追及六祖,六祖便將衣缽擲置石上說:「此衣只表示徵信而已,豈可以力爭嗎?」惠明又舉衣缽而不能動,便說:「我為法來,不為衣來!」六祖便說:「汝既為法來,可屏息諸緣,勿生一念,吾為汝說。」惠明聽了,停了很久,六祖乃說:「不思善,不思惡,正與麼時(唐代口語,稱這樣做與麼),那個是明上座本來面目?

惠明便在言下大悟。復問:「上來密語密意外,還更有意密旨否?。六祖說:「與汝說者,即非密也。汝若返照,密在汝邊。」因此,惠明即下山詭稱嶺上並無人跡,而使追者從此散去。此後六祖匿居在四會的獵人隊中十五年。因緣成熟了,才來到廣州法性寺,在印宗法師的坐下剃度,開始了他的弘法生涯。禪宗由此開枝散葉,形成五宗七派的輝煌時期。在六祖之前,禪宗一直是單傳。自六祖以後,禪宗很快在大江南北盛傳開來。

惠能歸嶺南後,於唐高宗儀鳳元年(676年)正月初八到廣州法性寺。印宗法師在該寺內講《涅槃經》之際,「時有風吹幡動,一僧曰:風動;一僧曰:幡動;爭論不休,惠能進曰:不是風動,亦非幡動,仁者(普通對人的尊稱)心動。印宗聞之竦然若驚。知惠能得黃梅弘忍真傳,遂拜為師,並為之剃度。

儀鳳二年(677年),韶州刺史韋璩仰其道風,率同僚入山請惠能入城,於大梵寺講堂為眾說法,兼授無相戒。僧尼道俗集者千餘人,門人法海編錄其法語,為六祖壇經。惠能到曹溪寶林寺(今廣東韶關南華寺),在此弘法長達37年之久,弘揚禪宗,主張「頓悟」,影響華南諸宗派,是為曹溪禪,人稱「南宗」。當時,六祖惠能的同門師兄神秀,主張「漸悟」,在華北勢力頗盛,有「兩京法主、三帝門師」之尊號,號稱「北宗」。

神龍元年(705年),武則天和唐中宗即遣內侍薛簡往曹溪召惠能入京。惠能以久處山林,年邁風疾,辭卻不去。薛簡懇請說法,將記錄帶回報命。中宗因贈摩納袈裟一領及絹五百匹以為供養。並命改稱寶林寺為中興寺,由韶州刺史重修,又給予法泉寺敕額,並以惠能新州故宅為國恩寺。唐玄宗開元二年(730年),在河南滑台(今滑縣)的無遮大會上,惠能弟子荷澤神會辯倒了神秀門人崇遠、普寂,使得「南宗」成為中國禪宗正統。

延和元年(712年)惠能回至新州,命門人建報恩塔。唐玄宗先天二年(713年),圓寂於新州國恩寺,世壽七十六,唐憲宗時,因廣州刺史馬摠上書請諡,憲宗追諡「大鑒禪師」。惠能圓寂後,其真身不壞,被運回韶州(今廣東韶關)曹溪,其門人裹綜塗漆,保持其生前形像。唐代三大文豪王維、柳宗元和劉禹錫分別為六祖惠能撰寫碑銘。(菏澤神會弟子王維撰寫《六祖惠能禪師碑銘》,柳宗元撰《曹溪第六祖大鑒禪師碑並序》,劉禹錫撰《曹溪大師第二碑》。

六祖慧能的真身塑像至今還保存在南華寺,供奉在六祖殿中。 文化大革命期間,紅衛兵闖入南華寺「破四舊」,打掉了一些牌匾、小菩薩像以及哼哈二將,並將六祖慧能的真身塑像鑿開大窟窿,用手推車推到韶關遊行,紅衛兵將六祖慧能真身內的五臟六腑、肋骨、脊梁骨掏出,丟滿一地,說是假的,說是豬骨頭、狗骨頭,並在六祖頭上蓋個鐵缽,面上寫「壞蛋」二字,放在大佛殿。南華寺時任住持偷偷將六祖慧能的靈骨收起,用一瓦盒上下蓋好,埋於九龍井後山的一棵大樹下,作好標記。文革結束後,1979年改革開放初期,在趙朴初、習仲勛等人的干預下,六祖靈骨被取出,重新恢復供奉。

【寒山與拾得的故事】

寒山与拾得两位高僧舉止怪異瘋癲 來頭可不簡單,分别是文殊菩萨、普贤菩萨的示现

揭秘唐代国清寺:寒山拾得的神秘行踪,文殊普贤化身背后隐藏的惊人秘密!

拾得大士与周七娘的故事,普贤菩萨的人间化身

如果能夠體會偈中的精神,那就是無上的處事秘訣,寒山拾得的故事

佛教故事:寒山與拾得。人生智慧啟示

佛教智慧故事:化身拾得大士

姑蘇城外寒山寺,為啥叫寒山寺

《寒山大師 》| 【高僧傳】 | (請點閱1~21集影片)

《寒山拾得 》| 封神榜 神之傳說 | (請點閱1~30集影片)

《寒山大師 》| 【高僧傳】 | (請點閱1~21集影片)

《寒山拾得 》| 封神榜 神之傳說 | (請點閱1~30集影片)

寒山、拾得

寒山,鉅鹿郡人(今邢臺人),唐朝詩僧,約活躍於唐德宗至唐昭宗年間。寒山、拾得、豐干一起隱居於天台山國清寺,被譽為「國清三隱」。寒山出生於鉅鹿郡。他樂觀豁達,雅好遊歷,喜愛逍遙的生活。由於多次參加科舉考試不中第 ,受到家人冷落,妻子疏遠,於是出家。

寒山出家後,來到天台山,隱居於寒岩,因此而得名「寒山子」。而後,與豐干、拾得垂跡於國清寺。今人嚴振非〈寒山子身世考〉認為,寒山乃是隋文帝同母弟楊瓚之子楊溫。

寒山的思想融合了儒家、道家和佛家,知識淵博,包羅萬象。寒山的作品分為:自序詩、隱逸詩、風俗詩、勸世詩、玄境詩、詠物詩 。寒山的作品一部分是描繪景物,展現社會,思懷親友為主;另一部分則宣傳佛法,內容精深,耐人尋味和把玩。寒山的作品生前沉寂無聞,唐末流傳於世,而後風靡海外。日本、美國的學者競相模仿和解讀。

拾得,唐朝詩僧。和寒山、豐干一起隱居於天台山國清寺,被譽為「國清三隱」。拾得與寒山二禪師,於民間合稱和合二仙供奉之。禪畫畫題中常與寒山以有髮的形象出現,相對於寒山拿著卷軸的姿態,拾得則是拿著掃帚。拾得本來是孤兒,天台山國清寺豐干禪師在去赤城的路上遇見小兒啼哭,遂收之撫養,故名「拾得」。在國清寺,拾得跟隨知庫僧靈熠學習和生活。長大後任職管理食堂和香燈。後來寒山來到了國清寺,兩人結為至交,雲遊四海,互相唱和,被譽為唐朝詩僧一段佳話。

無來無去本湛然,不居內外及中間。 一顆水精絕瑕翳, 光明透出滿人天。我詩也是詩,有人喚作偈。詩偈總一般,讀時須子細。從來是拾得,不是偶然稱。別無親眷屬,寒山是我兄。寒山住寒山,拾得自拾得。凡愚豈見知,豐干卻相識。

和合二仙,亦稱和合二聖,為民間信仰裏掌管和平與喜樂的兩位神仙,為拾得與寒山兩位名僧之合稱。相傳兩位高僧因為情感融洽,故能保佑世間朋友友誼長存,情侶情意綿長。據說,寒山、拾得兩人曾入主蘇州普明院,廣興佛法。後普明院易名為「寒山寺」以紀念之。傳說中寒山是文殊菩薩的化身,拾得是普賢菩薩的化身。清朝雍正帝冊封寒山為「妙覺普渡和聖寒山大士」簡稱「和聖」,拾得為「妙覺普渡合聖拾得大士」,簡稱「合聖」。

寒山,唐中後期的僧侶,能作詩,隱居於浙江天台山的寒巖洞(寒山)。因姓氏、法號不詳,人稱「寒山」,又稱「寒山子」或「貧子」,唐人編集《寒山子詩集》與宋僧贊寧著《宋高僧傳》有傳。拾得,本是棄兒,天台國清寺豐干禪師外出時拾回收養,故稱「拾得」,後來出家,成為國清寺的僧人,掌管食堂香燈。寒山與拾得和尚是至交,兩人常結伴雲遊四方,喜愛吟詩作偈。拾得後來待在廚房做雜務,常把殘食盛放竹筒裡,讓寒山帶回充飢。據說,寒山、拾得兩人曾入主蘇州普明院,廣興佛法。後普明院易名為「寒山寺」以紀念之。豐干與寒山、拾得三人則被稱為「國清三隱」。

寒山和拾得的生辰並無準確的記載,因為他們是唐朝的詩僧,歷史上沒有明確的生日資訊。歷史資料僅記載他們是唐朝時期的僧人,寒山隱居於天台山,拾得則是豐干禪師在國清寺收養的棄兒。 他們在歷史上最為人熟知的是他們的詩歌和作為「和合二仙」的形象。

原禾宇田禎功傳統整復推拿中心- 桂花 圖片

感謝您對原禾宇田禎功傳統整復推拿中心的支持,能為您服務是我們的榮幸 ! 原禾宇田事業關心您

寒山,鉅鹿郡人(今邢臺人),唐朝詩僧,約活躍於唐德宗至唐昭宗年間。寒山、拾得、豐干一起隱居於天台山國清寺,被譽為「國清三隱」。寒山出生於鉅鹿郡。他樂觀豁達,雅好遊歷,喜愛逍遙的生活。由於多次參加科舉考試不中第 ,受到家人冷落,妻子疏遠,於是出家。

寒山出家後,來到天台山,隱居於寒岩,因此而得名「寒山子」。而後,與豐干、拾得垂跡於國清寺。今人嚴振非〈寒山子身世考〉認為,寒山乃是隋文帝同母弟楊瓚之子楊溫。

寒山的思想融合了儒家、道家和佛家,知識淵博,包羅萬象。寒山的作品分為:自序詩、隱逸詩、風俗詩、勸世詩、玄境詩、詠物詩 。寒山的作品一部分是描繪景物,展現社會,思懷親友為主;另一部分則宣傳佛法,內容精深,耐人尋味和把玩。寒山的作品生前沉寂無聞,唐末流傳於世,而後風靡海外。日本、美國的學者競相模仿和解讀。

拾得,唐朝詩僧。和寒山、豐干一起隱居於天台山國清寺,被譽為「國清三隱」。拾得與寒山二禪師,於民間合稱和合二仙供奉之。禪畫畫題中常與寒山以有髮的形象出現,相對於寒山拿著卷軸的姿態,拾得則是拿著掃帚。拾得本來是孤兒,天台山國清寺豐干禪師在去赤城的路上遇見小兒啼哭,遂收之撫養,故名「拾得」。在國清寺,拾得跟隨知庫僧靈熠學習和生活。長大後任職管理食堂和香燈。後來寒山來到了國清寺,兩人結為至交,雲遊四海,互相唱和,被譽為唐朝詩僧一段佳話。

無來無去本湛然,不居內外及中間。 一顆水精絕瑕翳, 光明透出滿人天。我詩也是詩,有人喚作偈。詩偈總一般,讀時須子細。從來是拾得,不是偶然稱。別無親眷屬,寒山是我兄。寒山住寒山,拾得自拾得。凡愚豈見知,豐干卻相識。

和合二仙,亦稱和合二聖,為民間信仰裏掌管和平與喜樂的兩位神仙,為拾得與寒山兩位名僧之合稱。相傳兩位高僧因為情感融洽,故能保佑世間朋友友誼長存,情侶情意綿長。據說,寒山、拾得兩人曾入主蘇州普明院,廣興佛法。後普明院易名為「寒山寺」以紀念之。傳說中寒山是文殊菩薩的化身,拾得是普賢菩薩的化身。清朝雍正帝冊封寒山為「妙覺普渡和聖寒山大士」簡稱「和聖」,拾得為「妙覺普渡合聖拾得大士」,簡稱「合聖」。

寒山,唐中後期的僧侶,能作詩,隱居於浙江天台山的寒巖洞(寒山)。因姓氏、法號不詳,人稱「寒山」,又稱「寒山子」或「貧子」,唐人編集《寒山子詩集》與宋僧贊寧著《宋高僧傳》有傳。拾得,本是棄兒,天台國清寺豐干禪師外出時拾回收養,故稱「拾得」,後來出家,成為國清寺的僧人,掌管食堂香燈。寒山與拾得和尚是至交,兩人常結伴雲遊四方,喜愛吟詩作偈。拾得後來待在廚房做雜務,常把殘食盛放竹筒裡,讓寒山帶回充飢。據說,寒山、拾得兩人曾入主蘇州普明院,廣興佛法。後普明院易名為「寒山寺」以紀念之。豐干與寒山、拾得三人則被稱為「國清三隱」。

寒山和拾得的生辰並無準確的記載,因為他們是唐朝的詩僧,歷史上沒有明確的生日資訊。歷史資料僅記載他們是唐朝時期的僧人,寒山隱居於天台山,拾得則是豐干禪師在國清寺收養的棄兒。 他們在歷史上最為人熟知的是他們的詩歌和作為「和合二仙」的形象。

原禾宇田禎功傳統整復推拿中心- 桂花 圖片

感謝您對原禾宇田禎功傳統整復推拿中心的支持,能為您服務是我們的榮幸 ! 原禾宇田事業關心您

發表您的評論